L’arbitrage du dirigeant entre : Salaire - Rémunération & perception de Dividendes

Le 19/09/2025pourquoi refaire le match entre dividende et salaire

Le réglage fin du dosage entre salaire et dividende est important et fait logiquement l’objet d’une réflexion au moins annuelle. Son calibrage s’effectue en fonction de la réalité de l’activité et du besoin d’auto-financement permettant d’assurer la pérennité de l’entreprise.

Le coût final des différentes options est toujours conditionné par des décisions structurantes qui feront l’objet d’une réflexion au début de l’aventure entrepreneuriale. Il s’agit par exemple de la forme sociale retenue, du schéma capitalistique de l’entreprise et de ses éventuelles filiales, de la désignation des mandataires sociaux... Ces éléments devront être réorganisés et ajustés à des moments clés au gré du développement de l’entreprise et des préoccupations du dirigeant. Or la structuration de l’entreprise n’est pas ajustable en continu et à l'infini.

La rémunération des fonctions techniques et/ou de direction ou encore de la participation au capital de l’entreprise ne doivent pas occulter les multiples leviers de développement du patrimoine privé et familial des dirigeants propriétaires de leur entreprise.

Les +/ les – du salaire ou de la rémunération :

Avant d’étudier l’intérêt de favoriser un mode de revenu plutôt qu’un autre, il est important de déterminer la forme sociale de la structure au sein de laquelle l’activité sera exercée.

Le choix de la structure impacte le statut du dirigeant et la nature du revenu qu’il percevra. Il faut donc au préalable faire un choix entre le statut de travailleur non salarié (TNS) qui perçoit une rémunération et le statut d’assimilé salarié qui reçoit un salaire. La rémunération et le salaire sont soumis à des cotisations sociales différentes.

A titre d’exemple, le gérant majoritaire de SARL, tout comme le gérant d’EURL, est un travailleur non salarié (TNS). Il est en principe affilié à la Sécurité sociale des indépendants (SSI). A l’inverse, le président de SAS est un assimilé salarié : il est affilié au régime général de la Sécurité sociale des salariés.

Une fois le choix de la forme sociale réalisé, il faut mesurer les avantages et les inconvénients à la fois pour le dirigeant mais aussi pour la société elle-même d’opter pour une rémunération ou un salaire, plutôt que la distribution d’un dividende.

Pour la société, l’avantage majeur de verser une rémunération ou un salaire est la déductibilité de son résultat imposable.

De son côté, le dirigeant bénéficie d’une couverture sociale en cas d’incapacité ou d’invalidité et de décès. Il cotise également pour la retraite. Cette protection sociale est un atout précieux que ce soit pour le dirigeant mais également pour sa famille et la préservation du cadre de vie.

La rémunération du dirigeant est certes ajustable en fonction de critères objectivables en lien notamment avec l’activité mais devrait toujours à notre avis rester dans une fourchette normale eu égard aux responsabilités exercées et à son implication.

Il semble toutefois intéressant d’approfondir les limites de la protection sociale apportée.

C’est ainsi que, par exemple, pour un assimilé salarié, on s’aperçoit, que les cotisations sociales productives pour la retraite de base sont prises en compte dans la limite du salaire brut plafonné à 47 100 € en 2025 (Plafond annuel de la sécurité sociale / PASS). De même, les cotisations sociales pour la retraite complémentaire AGIRC ARRCO sont efficientes jusqu’à un salaire brut limité à 8 PASS.

Synthèse des principaux plafonds de cotisations retraite selon le régime social :

D’autre part, favoriser la rémunération ou le salaire représente une charge importante pour la société qui doit s’acquitter de charges sociales élevées.

De même, après déduction des cotisations sociales acquittées par la société, de l’impôt sur le revenu payé par le dirigeant (selon sa tranche d’imposition pouvant aller jusqu’à 45 % + la contribution exceptionnelle sur les hauts revenus jusqu’à 4%), il existe un écart important entre le montant brut déboursé par la société et le montant net perçu par le dirigeant.

Les +/ les – de la perception de dividendes

Soumis aux prélèvements sociaux (17,2%) entre les mains de leur bénéficiaire, les dividendes sont exonérés de cotisations sociales en SA ou SAS (voir plus loin le cas de la SARL),

Fiscalement, la perception de dividendes peut être soumise à une taxation forfaitaire de 12,8%, qui sera souvent plus attractive que le barème de l’impôt sur le revenu.

L’atout majeur du dividende est qu’il s’agit d’un revenu “pilotable”, dans la mesure où, lorsque la société dégage des bénéfices ou dispose de réserves, le dividende peut être versé en année N+1 ou dans les années futures : le choix de l’année de distribution ET de son montant peut être à la main des associés.

En revanche, le 1er frein à la substitution d’un dividende à une rémunération/salaire, est l’absence de protection sociale pour son bénéficiaire.

Le 2ème inconvénient est, qu’en principe, tous les associés ou actionnaires en sont destinataires. En présence de plusieurs associés, les dividendes doivent être distribués à proportion des apports de chacun, sauf disposition statutaire contraire. De même, si le dirigeant ne réunit pas la majorité lors du vote en assemblée générale, la stratégie de rémunération par les dividendes peut être mise en échec.

En outre, privilégier la distribution de dividendes au salaire peut constituer un frein aux projets personnels du dirigeant qui souhaite lever de la dette. Le haut conseil de stabilité financière limite en effet la prise en compte des dividendes dans le calcul de l’endettement, par les établissements de crédit.

Enfin, lorsque les dividendes sont privilégiés et que la rémunération/salaire est faible, il y a un risque pour le dirigeant d’être assujetti à la cotisation Protection Universelle Maladie (PUMA) sur l’ensemble de ses revenus

Situation particulière des dividendes distribués par une SARL:

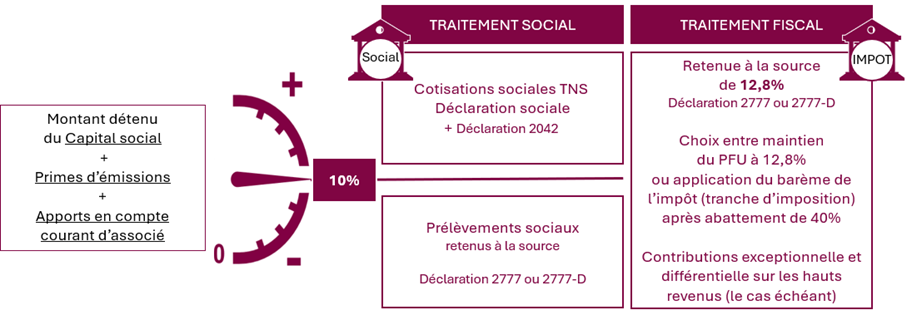

Il est important de tenir compte de la spécificité de la distribution de dividendes pour la quote-part qui excède 10 % du capital social détenu.

Les dividendes versés à des associés gérants soumis au statut de Travailleur Non Salarié (TNS), pour la part excédant 10 % du capital social, des primes d’émissions et des apports en compte courant sont soumis aux cotisations sociales des TNS (en tant que revenus d'activité) en lieu et place des prélèvements sociaux, quel que soit le régime fiscal choisi lors de la déclaration des revenus (PFU de 12,8% ou option pour le barème progressif de l'IR).

Conclusion de cette partie :

Ainsi l’objectif de l’arbitrage entre dividendes et salaire/rémunération réside dans le fait de trouver la répartition optimale entre les deux permettant de dégager le net disponible le plus élevé pour le dirigeant, sans négliger l’aspect protection sociale et patrimoniale.

Il est fortement recommandé de solliciter l’expertise d’un avocat fiscaliste ou d’un expert-comptable afin de prendre en compte tous ces paramètres et de calibrer la répartition la plus appropriée.

un "match" qui ne doit pas éclipser les différents championnats

Qu’il s’agisse du déclenchement d’une prime, de la majoration d’un dividende, de la création d’une holding professionnelle, de la préparation d’un LBO : Il s’agit toujours de décisions entrepreneuriales. Elles nécessitent de se détacher par moment de l’urgence du quotidien pour les remettre en perspective pour ce qu’elles révèlent intrinsèquement : des décisions à l’articulation des sphères professionnelles et personnelles.

En effet, il convient de savoir dans quel but la trésorerie rémunératoire du dirigeant est-elle à générer : train de vie immédiat, achat immobilier ou encore sécuriser une épargne/capitalisation personnelle ?

La Préparation de la retraite et prévoyance familiale

La tentation est souvent grande de privilégier à court terme le cout de versement d’un salaire minimal pour alléger la trésorerie de l’entreprise face à la protection à long terme, la retraite notamment.

Quelle que soit la répartition choisie, le dirigeant doit veiller à percevoir un montant suffisant de rémunération/salaire soumis à cotisations retraites pour valider 4 trimestres par an pour préparer sa retraite.

La base de cotisation est la suivante :

- la rémunération et la fraction de dividendes supérieure à 10 % du capital pour les TNS ;

- la rémunération brute de l’assimilé salarié.

Quel que soit le statut, il faut avoir cotisé sur une base de 150 fois le SMIC horaire pour valider un trimestre. Il est donc recommandé de prévoir une rémunération/salaire annuel soumis à cotisations d’au moins 4 x 150 SMIC horaires = 600 SMIC horaires afin de valider 4 trimestres par an (peu importe le nombre réel de mois travaillés dans l’année).

Par ailleurs, certaines prestations sociales sont soumises à la perception d’une rémunération/salaire minimum soumis à cotisations (les IJ des assimilés salariés notamment). Il faut être vigilant à l’arbitrage dividendes et rémunération/salaire, surtout lorsque le dirigeant a une rémunération/salaire qui n’atteint pas le plafond annuel de la Sécurité sociale (PASS).

C’est ainsi que sur une même base de rémunération nette annuelle perçue en salaire ou en dividendes, le gain en dividendes se situe sur la capitalisation et sur la sécurisation souvent supérieure que cette typologie de rémunération représente en ce qu’elle n’est pas récurrente mais pilotée au gré des résultats de l’entreprise exploitante.

Par exemple, à titre d’illustration, sur 100 K€ versés au dirigeant, si nous retenons les hypothèses suivantes :

Un gain annuel théorique de 15K€ qui est la différence marginale entre un salaire taxé à 45% et un dividende taxé à 30%.

Des versements annuels de 15 K€ en assurance vie sur une durée de 20 ans

Un rendement net de frais de gestion de 3,5%

Il en résulte un gain de 400 K€ bruts donc une épargne additionnelle de fin de carrière assimilable à une épargne retraite.

Et à l’issue de cette période d’épargne, si le dirigeant veut percevoir son capital ainsi obtenu de 400 K€ alors il pourra obtenir des retraits annuels de 20 000€ pendant une durée de 30 années sur une hypothèse de placement de son capital toujours à 3.5% de rendement net annuel.

Lorsque cet équilibre est trouvé, il s’agit alors de sonder les besoins plus profonds du dirigeant pour pallier à son objectif patrimonial pur

La structuration patrimoniale de l’entrepreneur : acheter l’immobilier d’exploitation

Bien souvent, le dirigeant souhaite se porter acquéreur de l’immobilier d’exploitation à titre personnel pour le mettre en location à l’entreprise afin de capitaliser de sorte à compléter son revenu le moment de la retraite venue.

Cette solution peut vite couter au dirigeant car elle nécessite de s’endetter personnellement pour payer un crédit immobilier avec un revenu foncier en face qui est fiscalisé en revenus fonciers à taux marginal de l’impôt sur le revenu (45%) ainsi qu’au prélèvement sociaux (17,2%).

Démembrer cette acquisition entre usufruit pour l’entreprise et nue-propriété pour le dirigeant peut alors s’avérer judicieux.

La nue-propriété et usufruit acquis séparément

Opérer l’acquisition de la nue-propriété d’un bien locatif par le dirigeant, l’usufruit temporaire étant acquis par la société d’exploitation est une option gagnante.

Du fait de l’absence de perception de loyers pendant la durée de l’usufruit temporaire, le dirigeant achète la nue-propriété du bien à un prix inférieur à celui du bien en pleine propriété. La décote sur l’acquisition du bien varie généralement entre 3 % et 45 % (en fonction de la durée de l’usufruit). Au terme de la durée de l’usufruit temporaire (souvent de 15 ans ou plus), le nu-propriétaire recouvre la pleine propriété du bien. Les conditions de récupération du bien à échéance doivent être étudiées avant l’acquisition.

Le gain net réalisé par le nu propriétaire résulte tant de la reconstitution de la pleine propriété suite à l’extinction de l’usufruit temporaire que de l’éventuelle revalorisation du bien immobilier sur toute la période.

Pendant la durée de l’usufruit temporaire, l’usufruitier assume généralement les charges de gestion et d’entretien (y compris les taxes foncières) et peut constater une charge d’amortissement de cet usufruit sur sa durée contractuelle ce qui est avantageux.

La fiscalité

La détention de la nue-propriété ne génère pas d’impôt sur le revenu pendant la durée du démembrement.

Il conviendra de prendre en compte les frais d’acquisition d’un tel bien.

Les intérêts d’emprunt sont déductibles, sous certaines conditions, des autres revenus fonciers le cas échéant.

La nue-propriété d’un bien n’entre pas dans l’assiette taxable de l’Impôt sur la Fortune Immobilière. Corrélativement, l’emprunt relatif à l’acquisition de la nue-propriété n’est pas déductible du passif de l’IFI.

A échéance, une fois le bien détenu en pleine propriété, sa valeur est à prendre en compte pour sa valeur en pleine propriété dans la base de l’IFI.

Un point d’attention à la structuration de l’achat de l’immobilier démembré du coté du vendeur car celui-ci pourrait relever de l’article 13, 5° du CGI qui impose comme un revenu la première cession d’un usufruit temporaire si le vendeur est un particulier. Il s’agit donc de voir si le vendeur est une personne physique ou morale taxée à l’impôt sur le revenu ou à l’impôt sur les sociétés.

Traitement fiscal en cas de revente du bien :

En cas de cession conjointe du bien avant l’extinction de l’usufruit (ce qui est rare en pratique), chacun serait redevable de sa quote-part de plus-value.

En cas de cession après l’extinction de l’usufruit, il est admis de retenir pour le calcul de la plus-value immobilière imposable, un prix d’acquisition équivalent à la valeur de la pleine propriété à la date d’entrée de la nue-propriété dans le patrimoine du cédant.

Le délai de détention du bien commence à courir à compter de la date d’acquisition de la nue-propriété du bien.

au terme de l’usufruit

Au terme de l’usufruit temporaire, le dirigeant alors pleinement propriétaire du bien peut soit le vendre soit le louer dans les conditions de droit commun (revenus fonciers ordinaires).

D’autres pistes ?

Le dirigeant dispose d’autres options de sortie patrimoniales en capital afin de se constituer un revenu. I peut opter pour un FBO (Family buy out) de son outil tout en organisant la transmission familiale de son outil et bénéficier d'autres mécanismes avantageux tel que le pacte Dutreil.

Il s’agira ici de sonder les pistes de création d’une société holding familiale qui fait entrer l’outil professionnel dans une autre sphère plus complexe mais aussi plus structurante de son activité notamment lorsque plusieurs filiales sont associées à cette réflexion.

Conclusion

Toute stratégie possède ses atouts et ses limites : Seule la priorisation des objectifs permettra de dégager les axes de décision les plus adéquats à la situation de chacun des dirigeants.

C’est l’accompagnement que les spécialistes de l’ingénierie Patrimoniale de Louvre Banque Privée vous propose en équipe autour du banquier privé et en interprofessionnalité avec les experts du pilotage fin tant de l’entreprise que des sujets familiaux (comptable, avocats, notaire) afin d’aider le dirigeant à relier et coordonner les objectifs de long terme entre eux, penser la complexité et faciliter la prise de décision.